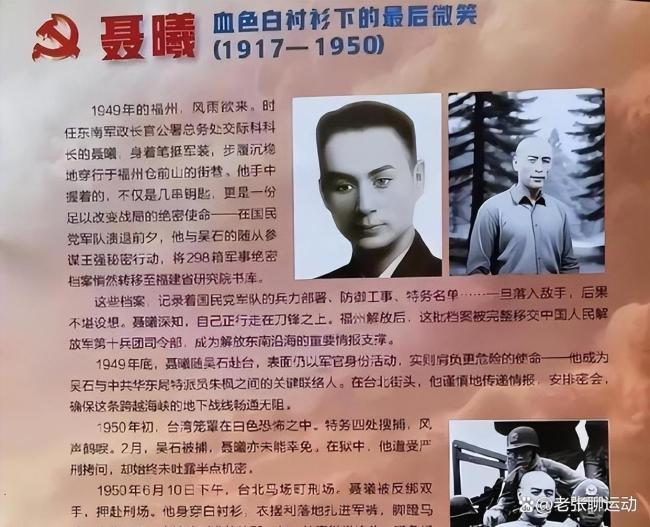

聂曦:比吴石更隐秘的“红色纽带” 双面人生的潜伏传奇!33岁,7枪,马靴,仰面倒下,至死未闭眼。这是聂曦生命中最后一幕,也是中国红色革命史上无数英雄脚步戛然而止的一幕。1950年6月10日下午,台北马场町的刑场上,聂曦与其他三位革命者为信仰献上了生命。数字冰冷,细节沉重。一个从福建小县走出来的普通青年,为何会牺牲在两个政权对垒的暗战之中?这段悲壮而隐秘的历史故事隐藏了哪些不为人知的真相?

碰撞总是制造火花,火花追根溯源,牵引出更大的冲突。聂曦从闽清小县走向军政舞台,用青春书写了一曲惊天的潜伏传奇。他的双面人生胜似谍战片。从1949年东南沿海局势动荡开始,他从国民党军官悄然转身成了一名地下党员,巧妙周旋于敌方高层。与他紧密搭档的是国民党中将吴石,背后指挥的是中共领导。这两条线在风雨飘摇的时局里交织得复杂。

初到台湾的聂曦表面风光:身穿笔挺的军装,担任东南军政公署交际科科长,长期参与国民党中层会议,组织宴会并交际周旋。然而,他的角色远不止这些。在台北的繁华茶馆里,他藏身于地下同志网络中,传递情报,布局秘密行动。特务的眼光如鹰隼,谍战犹如刀尖舞蹈。加密情报、暗号接头、细致谨慎的踩点行动……这一切听起来像电影,却是真实的战场。

翻开档案,可以看到聂曦交际宴会上温文尔雅的背后,藏着一张精准得令人胆寒的台情地图。福建人敏捷的脑筋和坚韧的毅力是帮手,但孤胆英雄的结局无外乎两种:秘密被埋进坟墓,还是真相被扒出成为“叛徒”。他的故事让人直呼“火药味十足”,但这场硬仗最后是英雄被带着手铐拖上囚车,或袒胸赴死,留下一个令人喘不过气的悬念。

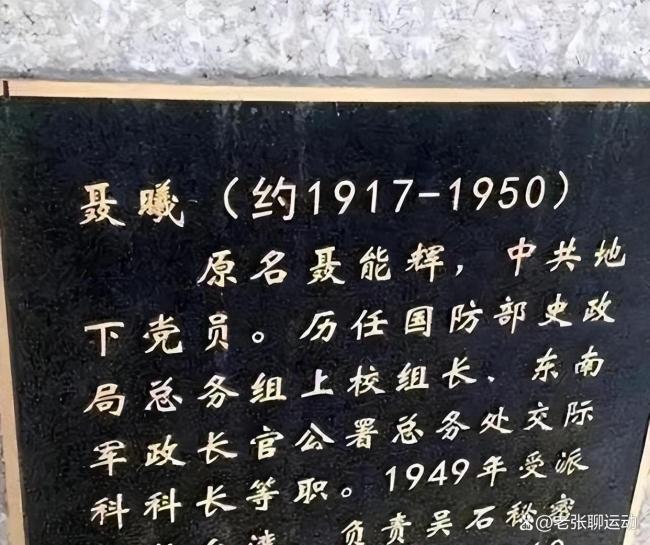

要真正理解聂曦的多面人生,还得从他的家庭和成长背景说起。出生在福建一个普通农民家庭,小时候的聂曦就展现出与众不同的聪明劲儿,读书勤奋,顺利考入福州的中学。在当地的教育氛围里,他接触到许多进步思想,开始关注国家大事。当时的福建正处于军阀混战的动荡时期,安全和秩序一度成了奢望,但社会危机往往是思想觉醒的前奏。

1935年,聂曦进入国民党海军陆战队讲武堂,毕业后进入军队系统,起初只是处理杂物的文书小角色。但他一直认真负责,统计库存、核对签名的琐碎工作锻炼了他的细致做事风格。抗日战争时期,他负责协调后方后勤,检查粮弹,这些经验让他逐渐从基层往上走。到了1945年,他结识了中将吴石,并成为他的副官。这一场相遇不仅改变了聂曦的命运,更成了国民党和中共势力暗流涌动的重要节点。

从1947年起,吴石带着聂曦跑遍福建,处理军事情报,规划部署。国共内战中,聂曦的福建本地人脉成了吴石的得力助手,常在台面上负责公开事务,在背地里穿梭在情报网络中。这种隐秘的行动让我们见到了社会底层、军官上层以及情报战线交织的残酷现实。从庞杂的势力斗争中,他渐渐成长为扭转情报战方向的关键一环。他的人生有如雨后山村小溪汇入滚滚滔滔的大河,或许他自己并没想过,最终竟能为革命献身。

抗战胜利,国共角力正酣。聂曦的未来却蒙上了一层阴影。表面上一切都在按部就班地继续。聂曦投身吴石的国民党东南军政公署,协调核心档案保护和后勤物资的运输工作。行事谨慎的他还执行了一项至关重要的任务——将298箱核心档案资料深藏于不起眼的书库深处,伪装成普通书籍。这批机密档案后来顺利交付解放军,成了聂曦的又一重大贡献。那时的台湾,特务系统无孔不入,政治风云波诡云谲。

1949年,中共地下党在台特工网络开始逐渐扩展,吴石起着核心的组织作用,而聂曦成了重要的联络桥梁。虽说表面上忙碌在宴会和会议之间,但他的每一次秘密交手,每一份藏在茶盏底的文件,都是将自己的安全置于刀刃之下。内心深处,他是否曾感到过窒息般的压力?

假性平静最难惴测。表面上处理高层会议的聂曦,依旧小心翼翼地隐藏着自己的身份。他用潮湿的牢房暗喻自己内心逐渐升起的阴影氛围:“一切看似静好,可我真的是安全的吗?”这段时间的台湾对于地下党人来说,不只是寒意刺骨的街头,更是细微生活动作都蕴藏险境的每一天。

暗流涌动,最后总有火药味喷发的一刻。聂曦的日子从1950年2月开始发生惊天巨变。中共台湾省工委书记蔡孝乾被捕后,不久选择叛变。他供出了许多细节,其中一条意外线索便是聂曦曾帮蔡孝乾的小姨子办理出境证件这件事。这样一张“薄纸”成了特务铺开天罗地网的重要突破口。

聂曦的潜伏身份被国民党特务系统锁定,他在返回联络点途中落入围捕。多方冲突在审讯室里达到巅峰,电击、皮鞭等手段轮番上阵,甚至连心理战术都绵密不绝。敌人言笑晏晏,每句话都隐藏着凌厉的威慑。哪怕脱皮掉肉,作为革命志士的聂曦却咬紧牙关。难怪后人称他是“铁闸般的嘴巴”,任凭敌人如何威胁恫吓,始终滴水不漏。

这一系列剧情急转直下,犹如一根弦被绷到底,终究难以回到原点。网络瓦解,朱枫、陈宝仓相继被捕,最终连吴石也难逃毒手。在这场地下情报战里,那些曾以为能丰功伟绩的顽强“暗线”,却面临了注定要迎来尾声的绝境。

聂曦最后的日子是在一个潮湿而阴暗的牢房里度过的。他目睹了台湾地下网络的全面崩塌,明白了一切或许无法挽回。审判时国民党军法高庭忙于立威,程序匆忙得像是表演走马灯。4名革命者被判死刑。

下了判决,丝毫没有缓解局势。台北街头,“千里眼”特务越发遍布,曾熟悉的街巷成了敌人的陷阱。就义当天,聂曦穿着白衬衫,马靴踩实地,步步生威。抬头仰望刑场的天空,他最后的眼神如羽箭直射,哪怕已然倒地。国民党的媒体用极简的语调称赞他的形象,却无法掩盖枪声背后的分裂和仇恨。

聂曦的故事,表面上看是一曲壮烈的英雄赞歌,但更深一层则是揭露不同阵营间的残酷碰撞。一方视为信仰,另一方却认定“可笑的叛逆”。我们不禁质疑:为何一个普通家庭出身的青年要背负这样的命运?是时代使然,还是某种偶然?读到这里,有人感叹年轻生命的燃烧,也有人暗自庆幸。真相的背后,隐藏着复杂的人性纠缠,究竟是敌我鲜明,还是灰色迷雾?

配查网提示:文章来自网络,不代表本站观点。